这3点决定白内障术后视觉质量!

有白内障的人,做完手术后,是不是有很多类似的疑问。

随着手术的普及与技术的发展,越来越多的白内障患者已从关注术后视力变化,到追求更高的视觉质量。今天为您揭秘影响白内障患者术后视觉质量的3大要素。

眼部“底片”质量决定“视界”上限

如果把眼睛比作相机,白内障手术相当于更换镜头(晶状体),但若“底片”(视网膜)或“电路”(视神经)有问题,换再好的镜头也难拍出清晰照片。

老年人常伴有慢性病和其他眼病,这些看似与白内障无关的问题,却可能是术后视力的“破坏分子”。

必须警惕的4大隐患

糖尿病、高血压:眼底健康的“定时炸弹”

糖尿病会引发视网膜病变,高血压则可能损伤眼底血管。即使白内障手术成功,若眼底已有出血、水肿或黄斑病变(如糖尿病性黄斑水肿),术后视力仍受影响。

建议:术前严格控糖(空腹血糖≤8mmol/L)、控压(血压≤160/90mmHg),并配合眼底检查评估手术风险。术后每3个月复查眼底,早发现早干预。

高度近视、青光眼:眼内结构的“双重压力”

高度近视患者的眼球壁薄弱,术后可能出现视网膜脱离。青光眼导致的视神经萎缩会限制视力提升。

建议:若同时出现这两类眼病的白内障患者,需在术前与医生充分沟通,根据检查情况制定个性化手术方案。

人工晶体选择:并非越贵越好,适合的才好

准确计算人工晶体度数是白内障手术成功的关键,这既需要医生技术过硬,也依赖精准的术前测量。

手术前必须精确测量:

角膜曲率

眼轴长度

前房深度等

这些数值直接决定晶体度数的计算结果。如果测量时操作失误,算出的度数就会不准,导致术后可能残留近视、远视或散光,影响视力恢复。

选择合适的人工晶体也很重要。

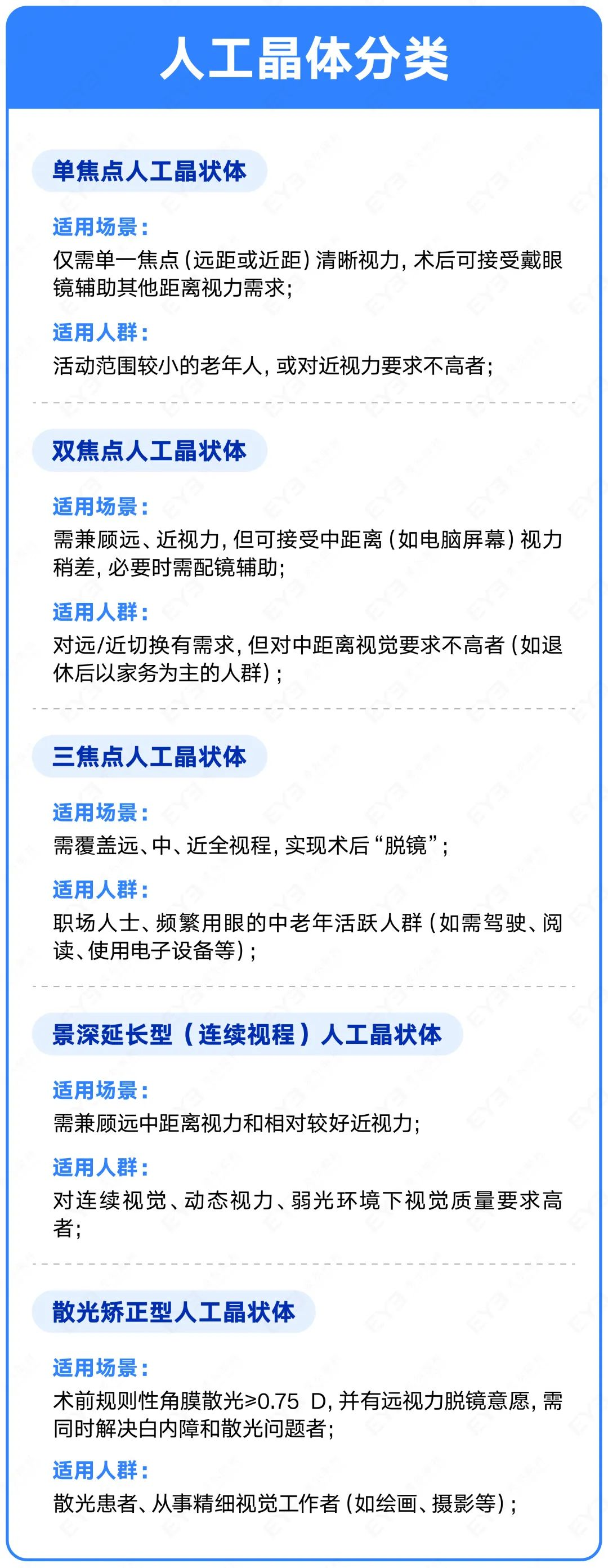

人工晶体,按照光学区功能,以满足不同距离视物功能,可分为:单焦点,多焦点,景深延长型、散光矫正型人工晶体等。其中,多焦点晶体又分为双焦点和三焦点晶体。

关键选择建议——功能优先级:

散光患者优先选择散光矫正型;

多场景用眼者(如职场人士)优先三焦点。

每种类型的人工晶体都有其独特的优点和适用人群,选择时应根据个人需求和医生建议进行综合考虑。根据个人需求和眼部情况,选择一个适合自己的人工晶体。

术后护理:别让这些小问题拖后腿

对于做完白内障手术的患者,手术刺激可能导致角膜暂时性水肿,表现为术后1-3天视物模糊。多数患者通过滴用激素眼药水,1-2周内可恢复。

三大恢复禁忌

❌忌:术后1月内游泳/泡温泉

❌忌:3周内弯腰>90度(如系鞋带)

❌忌:擅自停用激素类眼药水(易引发炎症反弹)

撰文:屈慧莹

编辑:刘珂琪

专业审核:李佳翰、王静

终审:李青霞